シーズン3のエピソードのいくつかにはサブタイトルが2つあるものがある。これはなぜだろうか。

かつてネット上に存在した公式サイトでプロデュースの関口静夫は以下のように述べている。

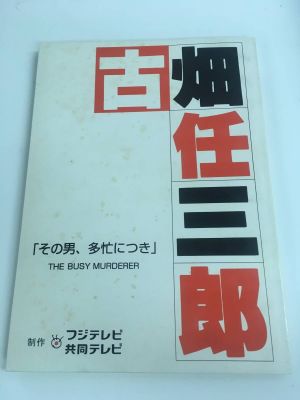

最初は三谷さんの方からサブタイトルがついてきたんです。余裕があったときは英語のタイトルまでつけて。それが忙しくなったりとかで、まず英語がなくなった。それでもサブタイトルはついてたんですけど、スタッフなどの身内ならサブタイトルでわかるけど、一般的にわかりにくいサブタイトルというのが実はあったんです。それを編成上、わかりやすくするために変えた、ということがありました。三谷さんの書いたタイトルがそのまま放送上のタイトルになるわけではないんですよね。それと実はOAではサブタイトルはいっさい放送してないんです。サブタイトルはラ・テ欄(新聞のラジオ・テレビ欄)のためだけなんですよ。

当時のラ・テ欄を新聞縮刷版(参照1-3)にて確認したところ、関口の言葉通り、サブタイトルはすべて"わかりやすくするために変えた"変更後のものが記載されていた。

一方、フジテレビ公式サイト内の放映リスト(参照4)では変更前のサブタイトルが使われており、サイトが閉鎖するまで修正された形跡は見られなかった。

以上の資料から推察されるのは、もともとは台本に三谷がつけた(変更前の)サブタイトルが記載されていたが、編成部署でサブタイトルが変更となりそれが新聞のラ・テ欄に使用された。しかし、公式サイトを制作する部署には変更前のサブタイトル(もしくは台本)が渡され、その後、公式サイトを元に書かれた書籍や記事が流通したことで2通りのサブタイトルが混在することになった、というなりゆきであろうか。

その真偽はともかく、作品のニュアンスという点では、三谷幸喜がつけた(変更前の)"オリジナル・サブタイトル"の方がしっくりくるような気はする。しかしながら、「テレビドラマは集団芸術である」ということも改めて感じさせるのである。